長野県長野市で児童発達支援、放課後等デイサービスを行なっている「ひふみ中越教室」です。

今日は、朝からのあいにくの雨で外出が難しかった為、

予定を変更して、児童発達と放課後デイサービスの合同で、室内活動をして過ごしました。

4月になり、進級して、みんな一つお兄さんお姉さんになりました。昨日の上越科学館への外出も、とても楽しかったようなので、今日は少しお勉強の雰囲気を味わえる、科学の実験に因んだ遊びをしました。

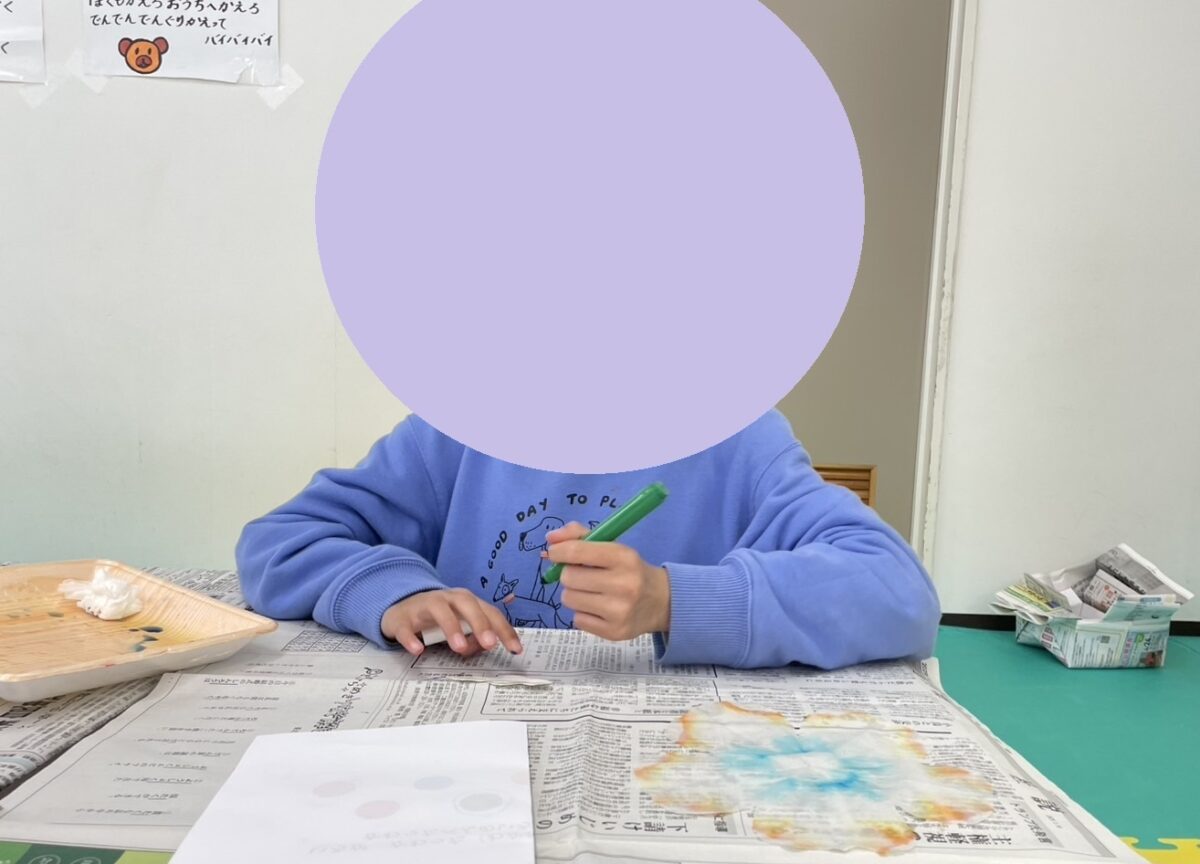

室内活動では、物質を分離する方法の一つ、ペーパークロマトグラフィーで、水性ペンの色素を分解する実験をしました。

カラフルな実験ですが、原理は少々難しい内容の為、子どもたちには実験の中で、普段使っている水性ペンの中で、色が変わるペンがあるかどうかを探してもらいました。

今回は、ペーパータオルで作った短冊を使いました。目印の鉛筆線に沿って、水性ペンでなぞり、水に濡らして、色の変化を観察しました。

「緑が違う色になった!?」「茶色はどうかな?」

「黒から青が出てきた」「赤は変わらないよ」「薄いけど色が違うよ」

いろが かわった(わかれた) ぺんはあるかな?

かわったぺんのいろに まるをつけよう

● ● ● ●

● ● ● ● ●

観察の後に、プリントで、変化があったペンの色の箇所に○をしてもらい、変化したペンからは、何色が出てきたか、みんなに教えてもらいました。

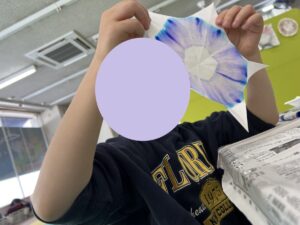

実験の後は、折り畳んでカットしたペーパーにも色を滲ませて遊びました。ある程度、乾いてから広げると、綺麗なお花の完成です。

初めてやったというお友だちが、夢中になってたくさん作ってくれました。

水性ペンで色を付けた短冊に水を付けると、先ず、毛細管現象により、水がペーパータオルに浸透していきます。水がインクまでたどり着くと、今度は水に溶けたインクも一緒に流れて移動していきます。インクの中でも、水に流されやすい色素は、ペーパーが乾くまでに遠く(高く)へ運ばれて行きます。逆にペーパーに付きやすかったり、水に流されにくい色素は、なぞった目印の近くに留まります。色素の性質を利用して色を分離することで、普段使っているときは、1色に見えているペンも、実は複数の色が混ざってできていることがわかります。

水性ペンでペーパークロマトグラフィーをする場合は、ろ紙(珈琲フィルターやキッチンペーパー)と水があればできます。教室では、水を溢さないように遊ぶ対策として、霧吹きで少量に抑えたり、ペーパーをトレーに立て掛けて観察しましたが、色素により、毛細管現象で上昇する高さが異なる為、短冊の下方を水に浸けた状態で、垂直に吊るしながら観察する方が、何色がどこまで進むかの違いが分かりやすいです。同じ色のペンでも、メーカーにより、異なる色が分かれてくることもあるので、比べてみるのも良いかもしれません。また、実験をするときは、もともと何色のペンだったか、別のペーパーに、分離をさせていない時の色を記録しておくと、変化が分かりやすいです。

簡単なので、ぜひお家でも試してみてください。

[☆一緒に働く仲間を募集しています!☆]

コメント